ごあいさつ

太陽エネルギー化学研究センターは、2001年(平成13年)に、将来のエネルギー資源および環境保全技術の開拓を目指した研究を推進するために、大阪大学学内共同教育研究施設として設置されました。太陽エネルギーの化学的利用に重点を置いた研究機関は他になく、ユニークな研究活動を行っています。

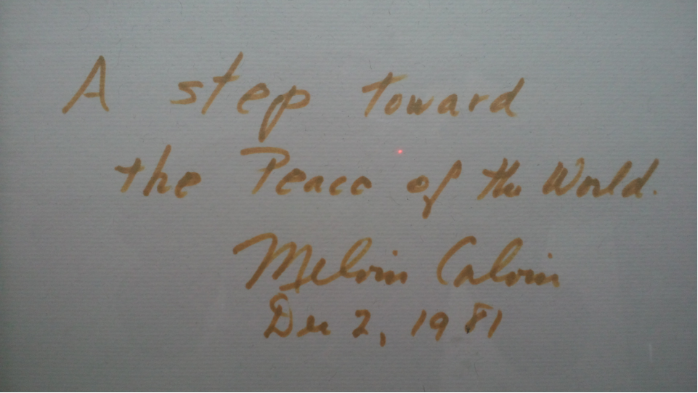

1981年(昭和56年)に太陽エネルギーの化学的利用に関する研究を推進することを目的として、基礎工学部付属太陽光エネルギー化学変換実験施設が世界に先駆けて設置されました。その後、有機光工学研究センターなどの組織の拡充を経て、2001年(平成13年)現在の組織名であります「太陽エネルギー化学研究センター」が、大阪大学の組織として設置されました。その間、基礎工学部・基礎工学研究科との緊密な協力体制を維持しながら、太陽エネルギーの化学的利用に重点を置き、将来のエネルギー資源および環境保全技術の開拓を目指した研究を推進してきました。

資源・エネルギー問題に関する社会的関心が一層高まる中、当分野の発展のために、より多くの研究分野との連携強化、ならびに産学連携、国際連携を強化した研究活動を推進し、 太陽光利用の新たな学術領域を創成するため、2021年(令和3年)に改組を行い、当センターは基礎工学研究科の付属センターとして再出発しました。太陽エネルギーの化学的利用の根幹となる技術である「エネルギー変換・物質変換に関連する材料・デバイス・システム創成」、「光化学反応の高度計測」、ならびに「光化学理論の構築を中心とする基礎研究」を推進し、大阪大学の光科学研究に大きく貢献しております。さらに物質科学に情報科学を取り入れた新しい潮流を教育・研究に取り入れることにより、環境GXおよびDXといった昨今の複雑な課題を解決できる人材の育成および研究推進を、全国に先駆けて行い、これまで以上に太陽エネルギー利用に関する研究拠点としての役割を果たしていく所存です。

太陽エネルギー化学研究センター

センター長 西山憲和

沿革

1981年

太陽光エネルギー化学変換実験施設 (時限付き基礎工学部附属実験施設)

1991年

有機光工学研究センター(時限付き学内共同教育研究施設)

2001年

太陽エネルギー化学研究センター(時限付き学内共同教育研究施設)

太陽エネルギー変換研究分野

環境光工学研究分野

(2006年)

エネルギー・環境触媒分野(連携分野)設置

(2008年)

「共同分析・測定室」設置(補正予算)

2011年

太陽エネルギー化学研究センター(学内共同教育研究施設)

太陽エネルギー変換研究分野

太陽電池・光触媒材料研究分野

環境光工学研究分野

ナノ光化学研究分野

共同分析・測定室

2021年

大阪大学大学院基礎工学研究科附属太陽エネルギー化学研究センター

光エネルギー環境化学研究分野

エネルギー光化学工学研究分野

光化学基礎研究分野

光量子化学工学研究分野

光機能材料合成研究部門

環境材料合成研究部門

共同分析・測定室

産学官連携研究分野

組織

| センター長 西山憲和 教授(兼務) | |||

|---|---|---|---|

|

専任教員・職員 |

招へい教員・研究員 |

兼任教員(学内) |

|

|

光エネルギー環境化学 研究部門 |

専任教員・職員 ・中西周次 教授 ・神谷和秀 准教授 ・町田尚子 特任准教授 |

招へい教員・研究員 ・藤井克司 招聘教授 ・向山義治 招聘教授 ・向田志保 招聘教授 ・加藤創一郎 招聘教授 ・金子弘昌 招聘准教授 ・嶋川銀河 招聘研究員 ・岩瀬和至 招聘研究員 ・岡村一広 招聘研究員 ・田中謙也 招聘研究員 ・西岡季穂 招聘研究員 | |

|

エネルギー光化学工学 研究部門 |

専任教員・職員 ・平井隆之 教授 |

招へい教員・研究員 ・鳥本司 招聘教授 ・吉田寿雄 招聘教授 |

兼任教員(学内) ・山下弘巳 教授 ・西山憲和 教授 ・白石康浩 准教授 ・菅原武 助教 |

|

光化学基礎 研究部門 |

兼任教員(学内) ・倉持光 教授 ・伊都将司 准教授 ・五月女光 助教 | ||

|

光量子化学工学 研究部門 |

兼任教員(学内) ・北河康隆 教授 ・岸亮平 准教授 | ||

|

光機能材料合成 |

兼任教員(学内) ・久木一朗 教授 ・桶谷龍成 助教 | ||

|

環境材料合成 |

兼任教員(学内) ・水垣共雄 教授 ・満留敬人 准教授 | ||

| 共同分析・測定室 |

専任教員・職員 ・平井隆之 教授 ・原田隆史 技術専門職員 |

兼任教員(学内) ・福井賢一 教授 | |

|

産学官連携研究部門 |

専任教員・職員 ・中西周次 教授 ・長谷陽子 特任教授 | ||

|

センター事務 |

専任教員・職員 ・関谷恭子 事務補佐員 | ||

国際交流

国際交流(部局間学術交流協定)

◯マレーシア工科大学(マレーシア)

◯南洋工科大学材料科学工学部(シンガポール共和国)

アクセス

〒560-8531

大阪府豊中市待兼山町1-3

大阪大学太陽エネルギー化学研究センター

TEL:06-6850-6699 FAX: 06-6850-6699(共通)